《中国博物馆公开课》系列课程由新华网客户端、上海大学和南京艺术学院共同主办,上海大学博物馆、刘海粟美术馆和国际博物馆信息中心承办。该系列作为全国首个常规性的博物馆专业课程公益直播,将围绕与博物馆相关的话题,包括但不限于博物馆、文物保护、展览策划、博物馆学理论、文化遗产保护、数字博物馆、藏品管理、艺术史、文化发展等主题,邀请全国各大院校、博物馆的相关专家、教授、研究员为全体从业人员、相关专业学生、对文化、历史、博物馆、艺术等领域感兴趣的人群提供更加多元的学习途径、满足更多人的学习需求。

此外,《中国博物馆公开课》针对普通公众及青少年群体,还将推出更加有趣、更加具有普适性的“云博物馆”“社教在线”等栏目,为更多的人群提供博物馆线上资源,丰富人们的文化生活。

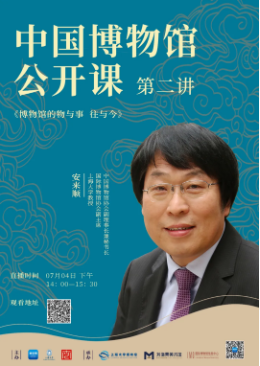

《中国博物馆公开课》第二讲

/ 讲座主题 /

博物馆的物与事 往与今

/ 讲座简介 /

博物馆,是关于“物”的,也是关于“人”的;是关于“过去”的,也是关于“今天”的。这是全世界博物馆领域在约150年专业化嬗变中形成的一个最重要的共识,而这种共识已不仅限于理论思辨层面,更是包括中国在内的所有国家博物馆机构和博物馆从业者在探索中得出的结论。

博物馆语境中的“物与事”,指向的是“博物馆收藏的本质是什么”以及“博物馆究竟应当收藏什么”等看似明了但又确需进一步辨析的问题。当这些问题得以再确认的时候,我们所努力的博物馆藏品资源活化才真正具备了坚实的基础。博物馆语境中的“往与今”,则主要指向博物馆的传播能否应答“博物馆在当今社会中的角色可否更加积极”以及“博物馆能否真正成为社区发展的利益相关方”等带有变革性的问题。当对这些问题有了更加的明确思路的时候,我们愿望中的让公众使用博物馆成为一种生活方式才不再仅仅是一个政策宣言。

博物馆的人文性和当代性问题涵盖了诸多方面,而重申博物馆收藏及其所承载的信息体系,探讨博物馆传播的古今桥梁功能,是其中重要的切入点。资源拓展、连接古今、多元视角、利益相关等观念的引入,会对各博物馆反思和调试自身的发展战略有一定的启发价值。特别是在新冠肺炎疫情后整个博物馆生态体系面临再平衡的时候,类似的讨论意义就显得更加突出。

/ 主讲人 /

安来顺

上海大学教授,国际博物馆协会副主席,中国博物馆协会副理事长兼秘书长,《中国博物馆》杂志主编,《中国大百科全书·博物馆学科》主编,《国际博物馆(中文全球版)》特邀主编,复旦大学、浙江大学兼职教授。曾任国际友谊博物馆副馆长、研究馆员,北京鲁迅博物馆副馆长、学术委员会主任。从事博物馆和文化遗产研究30余年,曾参加国内、国际一系列重要专业文件的起草工作,发表论文近百篇。现为第十三届全国政协委员,享受国务院政府特殊津贴。

/ 讲座时间 /

2020年7月4日(周六)14:00-15:30

/ 讲座地点 /

刘海粟美术馆B1报告厅

/ 参与方式 /

在线收看直播

/ 主办单位 /

新华网客户端 上海大学 南京艺术学院

/ 承办单位 /

上海大学博物馆 刘海粟美术馆 国际博物馆信息中心

《中国博物馆公开课》系列直播课程

◆第一讲

《守望与超越:当代博物馆的变与不变》

主讲人:段勇

上海大学党委副书记、中国博物馆协会副理事长

◆第二讲

《博物馆的物与事 往与今》

主讲人:安来顺

上海大学教授

国际博物馆协会(ICOM)副主席

中国博物馆协会副理事长兼秘书长

◆第三讲

《人类学家和他们的博物馆:一个世纪以来的回顾与前瞻》

主讲人:潘守永

上海大学特聘教授、上海大学图书馆馆长

◆第四讲

《博物馆策展人是如何炼成的?》

主讲人:李明斌

上海大学博物馆馆长

◆第五讲

《博物馆与美术馆之间:展览策划中的文化遗产与当代批评理论》

主讲人:王南溟

批评家、社区枢纽站创始人

中国博物馆公开课

希望在大家的支持下,成为博物馆学术新思想的孵化器,让专家学者们来此开展理论思考和学术探讨,让年轻学者来此亮相、展示、交流;把公开课建设成为博物馆业务交流的"咖啡馆",让博物馆一线的领导者和实践者来此分享经验总结与工作感悟;把公开课建设成为享受博物馆的休闲客厅,让广大博物馆爱好者和社会公众来此认识博物馆、熟悉博物馆、爱上博物馆。

观展小贴士

/ 开放时间 /

9:00AM-17:00PM

(每周二至周日,16:00PM开始停止入场)

※ 实行限流措施。馆内瞬时接待量不超过100人

请观众们合理安排参观时间,避免集中入馆。

/ 目前开放展览 /

游艺·开荒——刘海粟欧游九十周年纪念展

(本馆1、2号展厅)

沧海一粟 壮丽一生——刘海粟文献展

(本馆4号展厅)

印说海粟——刘海粟用印研究展

(本馆5号展厅)

文字证源——刘海粟书法研究展

(本馆6号展厅)