刘海粟美术馆年度重磅策划: “从东方到巴黎——中国留法艺术家百年开拓与交流展”开幕

由刘海粟美术馆、巴黎当代艺术协会、上海市对外文化交流协会共同主办,由上海市文化发展基金会特别赞助的“从东方到巴黎——中国留法艺术家百年开拓与交流展”于2017年9月13日下午在刘海粟美术馆揭幕。

“从东方到巴黎——中国留法艺术家百年开拓与交流展"开幕嘉宾合影

展览现场

多个第一次成为了本次展览的突出亮点:

1. “法兰西院士”四剑客——赵无极、朱德群、吴冠中、程抱一全球第一次联袂展览。

2. “法兰西院士”40位不朽者之一的程抱一“诗意水墨书法”第一次回祖国展览。

3. 两位改写中国美术教育史、艺术史的教育家、艺术大师刘海粟和徐悲鸿第一次同台展览。

4. 第一次展出徐悲鸿与徐志摩“美展汇刊论战”期间喝酒解闷、席地创作的《自序》书法。

5. 第一次展出赵无极的第一幅水墨作品。

6. 第一次以“零时差”的方式呈现目前正在留法的艺术家生存状态和最新作品,让观众“零距离”了解当今法国的艺术生态和前卫探索。

7. 以东方色彩的当代涂鸦艺术轰动巴黎的中国留法艺术家庞凡,第一次在刘海粟美术馆涂鸦墙尝试同步涂鸦行为艺术展。

8. 第一次尝试以信息可视化图表呈现生涩难懂的学术信息,把学术、研究、教育、科普、传播功能整合在一起,创新美术馆策展表达方式,成为本次展览一大亮点。

刘海粟美术馆馆长朱刚表示,留法艺术家历史由来已久。一个世纪以前,缘起于新文化运动民主与科学意识的觉醒,无数中华学子为寻济世救民的真理和知识,漂洋过海求学远方。世纪之交的巴黎作为世界文化艺术的中心,成为中国艺术学子的心仪之选,掀起了勤工俭学热潮。从常玉、林风眠、徐悲鸿、潘玉良等,到后来前往游学的刘海粟,一批批艺术留学生或艺术家,带着复兴中国艺术的理想和使命上路,在巴黎这片文化热土实现了人生价值和艺术观念的转换。回国后,他们予思想以行动,热情地投身到改良社会的浪潮中,于社会拓荒,为民智启蒙,予中国艺术奠基立柱。

蔡元培(左一)旅欧期间合影

留法华人艺术家协会成员在常书鸿家中合影,30年代

至上世纪40年代,在西方艺术思想启蒙熏陶下的留法学生,尽管不再背负改良社会的时代使命,于回归艺术本体的探索中寻找跨越文化的个性语言,已然成为他们突破传统铐掣修炼自我精神独立的主体意识。赵无极、朱德群、程抱一、吴冠中等留学生,于中法多元文化背景下探索自己的艺术之路,以生命经验实现文化交流上超越和嬗变,以艺术创作达到深层的中西“合璧共生”,成为闪耀时代高峰的文化星座“法兰西院士”。这些留法艺术家通过个体经验实现在中西不同语言、艺术、哲学、文化传统等方面的相遇与碰撞,最终超越彼此的限制,突破到两种文化之上的更高层次。

进入21世纪以后,大批中国留学生和艺术家自费到世界各地美院留学,法国的艺术梦依然坚挺。他们希望在全球化的大背景和差异性下突破自我,寻找创作新路。这一代留法的艺术家经历着相似的背景,如全球化带来的多元文化交互,新艺术的演变以及中法美院教育体制的差异,内在个性与艺术系统的冲突等等。旅法艺术家在语言、文化、精神、艺术环境、现实生活等各个层面无不处于双重或多重的影响之下。他们同时生活在中法世界的中心与边缘。中心是因为他们跨越两种文化传统,立足于交叉点,以多种视角观察和体验生命;边缘是因为他们和两种文化传统都保持着距离,以个体经验承载千年历史文化。正如法兰西学院院士程抱一先生在其所著 Dialogue (对话) 中所说,“来到法国是学习一种新的存在方式”。

此次展览,通过截取中国艺术家留法百年历史的两端,构成两个主题单元:“跨越东西方”和“留法青年艺术家作品展”。每个主题单元分别选择了八位前辈艺术家和八位正在法国留学或毕业不久的年轻艺术家,创新视觉呈现。“跨越东西方”部分采用作品加文献的展现方式,围绕刘海粟、林风眠、徐悲鸿、潘玉良、赵无极、朱德群、吴冠中、程抱一这八位艺术大师展开,并以此形成了一个丰富而生动的信息能量场,完整呈现前辈艺术家们在中法多元文化背景下探索艺术之路的历程。

刘海粟旅法期间临摹的油画《但丁之舟》

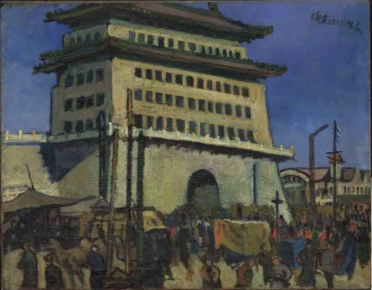

北京前门 刘海粟 64.4X79.8cm 油画 1922

黑衣仕女 林风眠 69X60cm 国画 年代不详

红梅小鸟 林风眠 145.5X35.5cm 国画 1934

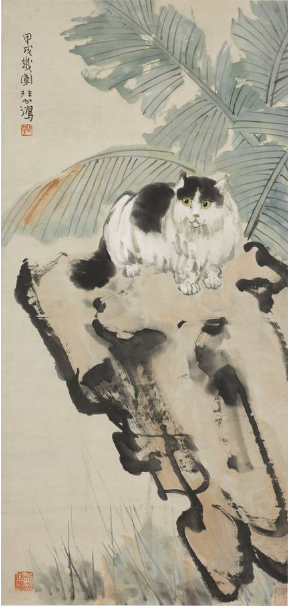

猫石芭蕉 徐悲鸿 108X51.5cm 国画 1934

墨竹红衣女 徐悲鸿 104X34cm 国画 1944

双人扇舞 潘玉良 53X65cm 油画 1955

玩牌图 潘玉良 46X55cm 油画 1940

本次展览的总策展人、刘海粟美术馆副馆长靳文艺指出,刘海粟、林风眠、徐悲鸿三位教育家,不仅是中国现代美术教育体系的奠基者、思想者、革新者,更是中西文化理念融合创新的先行者、传播者、开拓者。1929年至1935年,刘海粟两次游学法国,除了在办学理念上更加坚定他开阔前行的步履,在艺术创作上身临其境地体认研究,也给了他中学为本、兼容东西的气度和底蕴。三位教育家都在法兰西的文化土壤中汲取营养,继而以他们的教育理念和创作实践,开启中国美术教育和艺术创新的暂新气象,成为后人敬仰的百年巨匠。

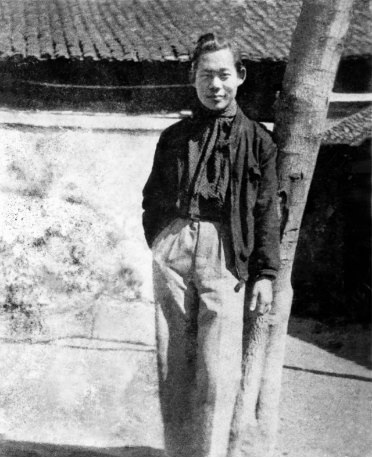

早年赵无极

赵无极的第一幅水墨作品

17.07.67 赵无极 55x43cm 1968

2002年赵无极入选“法兰西院士”时的照片

在前人的启迪和时代的感召下,一批批中国留学生奔赴法国,期翼在中法多元文化的背景下探索自己的艺术之路。赵无极、朱德群、程抱一、吴冠中正是这些留法学生中的佼佼者。他们在中国接受深厚的传统文化教育,对中国文化有着浓烈深沉的情感,他们带着理想上路,于上世纪40年代相继留学法国。在法国学习的岁月,是他们精神与肉体脱胎换骨的打拼岁月,如何在异域文化中找寻到属于东方文化气质的精神符号和表达方式,成为留法艺术家们超越自我的理想之所。时势的变迁也是命运的变迁。尽管有些艺术家留在了法国,有些艺术家选择了回国,但是他们对艺术的追求依然没有停止,赵无极、朱德群、程抱一凭着他们对于中国文化根深蒂固的理解,用世界性的语言创造出跨越东西文化的艺术成就,成为了享誉国际的文化不朽者“法兰西院士”;回到祖国的吴冠中,也成为亚洲第一个“法兰西通讯院士”。

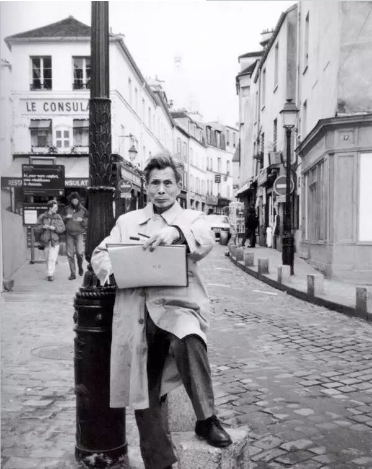

吴冠中在巴黎蒙马特

看电视 吴冠中 35 X 52cm 中国画 2005

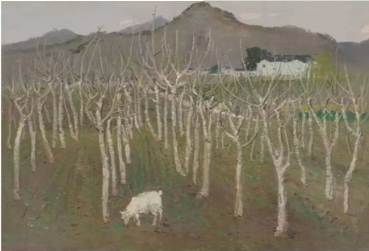

桑园 吴冠中 46X61cm 油画 1963

无题 朱德群60X80cm版画 2001

朱德群 法兰西院士照

留学法国,就是艺术家用身体和心灵为自己绘描一幅跨越东西方文化的愿景。正如程抱一先生在其所著《 Dialogue(对话) 》一书中所说,“来到法国是学习一种新的存在方式”。

本次展览也是“法兰西院士”40位不朽者之一的程抱一“诗意水墨书法”第一次回祖国展览。

相较于其他七位中国近现代美术大家,他的名字并不太为公众熟知。他为人所道的更多是一位小说家、翻译家、诗人,以及文艺理论作者,曾经的汉学大家;40岁不惑之际凭论文《张若虚诗之结构分析》跻身于当时大师云集的法国学术界,花甲之年开始第一部法语小说《天一言》的创作,几近耄耋之岁推出法语诗集《万有之东》。2002年,因其对法国文学和语言的卓越贡献,法国政府授予他最高的荣誉——法兰西学院院士,进入法国文化历史的殿堂,成为40位"不朽者"之一,Francois Cheng的名字被刻在学院墙壁上,令后代永志不忘。他,就是程抱一,法兰西学院近370年历史中诞生的第一位亚裔院士。去国离乡60载,将寄托承载着其无尽乡愁与乡思的书法作品第一次公开展示,字里行间所流露出的对于中华文化的眷念与情深,探索与创造,令人动容。

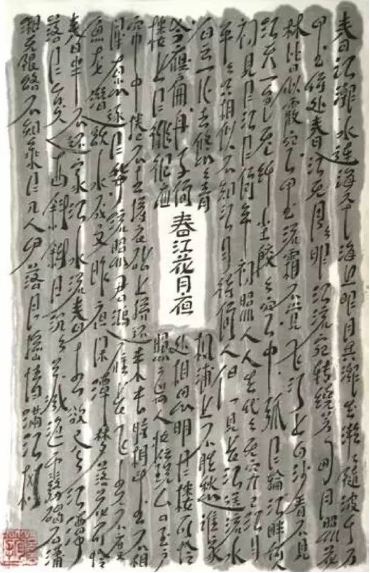

春江花月夜 程抱一 29X48cm 书法宣纸 1985

展览呈现13幅程抱一先生的书法作品,《春江花月夜》无疑是其中意义最为特殊的一件。这首绮丽绚烂的唐诗,竟在世人千余年的咏颂后,将自身的闪耀、壮观、梦幻、清明、澄澈、空灵、幽静等等统统赋予了艺术家,成为其人生际遇中潮起潮落,波澜激荡之绝妙注解。这首唐诗与程先生的渊源,如同一把钥匙,不懂它,便无法开启艺术家生命中的传奇。程先生的书法作品并非我们熟悉的书写传统,笔画、布局、结构都被打破,令人感觉艺术家像是在进行一种图文游戏。不过,如果对其早期的学术研究活动以及晚年的法语诗歌创作稍做些梳理,对贯穿其中的结构主义、符号分析学、现代语言学稍稍做些了解,可能对理解欣赏这些书法作品颇能增添些益处。

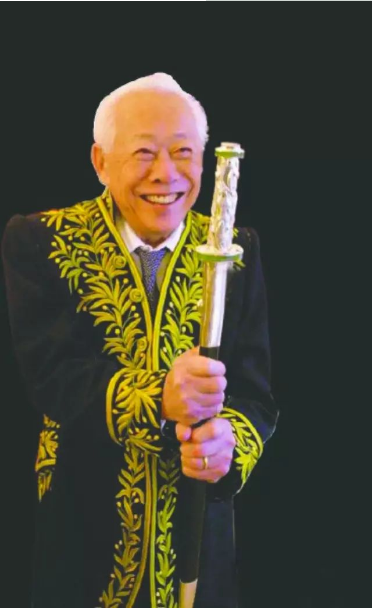

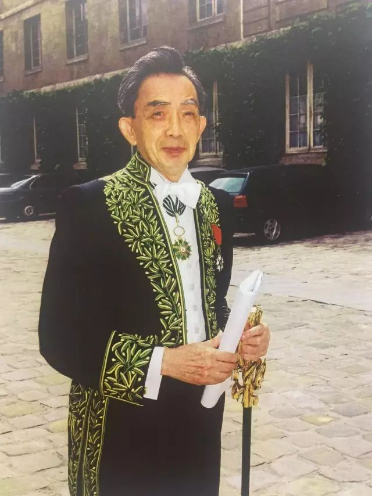

程抱一 法兰西院士照 2002年程抱一入选“法兰西院士”时的照片

作为享誉国际的文化大家、法兰西院士40位不朽者之一的程抱一先生,不仅是一位文化学者,更是一位将跨文化研究理论践行于实践的蝺蝺独行的艺术家。他的作品,创造性地把法文与中国文字的书法与水墨画揉合在一起,通过文字符号化的表达和水墨画笔意墨趣的映衬,呈现出一种独特的诗歌韵味,靳文艺将它取名为“诗意水墨书法”。这些作品凝聚着程抱一先生的研究成果和创新实验,同时也贮存着他的人生经历和生活记忆,至为珍贵!由于在国内外从未举办过展览,所以鲜为人知。这次展览是程抱一先生的作品第一次展出,也是第一次回祖国展览。由于年事已高,不能亲临现场,为此程老还专门为展览录制了20分钟的祝贺视频,讲述他与常玉、潘玉良、赵无极、朱德群、吴冠中等留法艺术家的交往,作为留法历史的见证者和亲历者,非常难得。

鸢 程抱一 34X34cm 书法 纸 1990

一个世纪前的旅法艺术家怀着突破中国传统艺术固有形式的国家意愿与个人情怀远赴法兰西,回国后分别建立了中国的美院系统,延续至今。改革开放后的最初几代美院毕业生再续法兰西的艺术之旅,从最初的司徒立,陈箴,冯骁鸣到参加“大地魔术师”杨诘苍和黄永砯等,在欧洲后现代的背景下努力寻找自己的艺术创作之路。只有小部分艺术家(冯骁鸣,茹小凡,严培明)继续绘画创作,其他大部分中国艺术家受法国大环境的影响转向装置艺术。

当代艺术在欧洲持续发展,中国美院基本还是国油版雕的传统式教育。最近几年在很多美院增加了实验艺术系,系名的英文翻译是contemporary art, 也就是当代艺术。在这期间,由国油版雕培养的学生到法国后,逐渐寻找适合自己的创作方式,到今天为止,坚持绘画穿过的几乎寥寥无几,大多转向装置、综合材料、新媒体、行为艺术等等。

与前几代留法艺术家相比,年轻艺术家不在被法国在艺术史的辉煌时期(从印象派到超现实主义),而是在国际语境下思考符合自身的艺术创作,在他们的交谈与创作中,经常可以听到看到杜尚、博伊斯、安迪沃霍尔、赫斯特、陈箴、黄永砯、蔡国强等这些名字。而作为艺术沃土的法兰西则献上了德里达、德勒兹、福珂等重要艺术理论哲学家,引导影响着新一代旅法华人艺术家的创作。

“留法青年艺术家作品展”由傅斯特、陈庆、马兰珂、杨晨、张立宇、马仲怡、庞凡、田德熙这八位年轻留法艺术家构成,通过他们所运用的装置、影像、行为、摄影、蓝晒、新媒体互动、油画、涂鸦等创作媒介,切面解读世界艺术之都巴黎的当代艺术观状及中国留学生的生活创作时态。

“留法青年艺术家们在展览现场

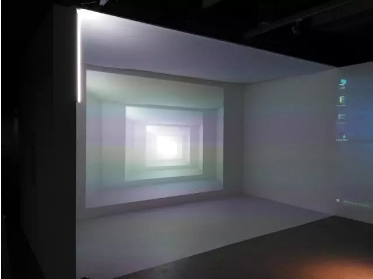

消失,影像互动,投影4mx5m(最小尺寸),2016年

早餐,布面油画,146x114cm,2017年

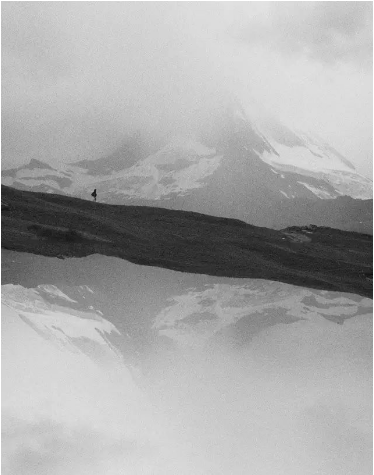

燃烧着穿过清风

摄影 数字后期,110×140cm,2017

震,行为视频,43',2008年

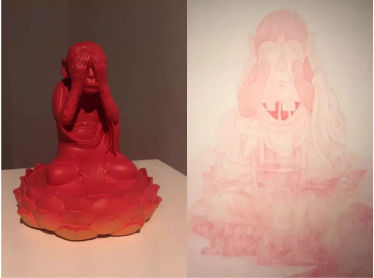

涂鸦艺术家庞凡的雕塑和现场涂鸦作品

这八位年轻艺术家分别使用了装置、影像、行为、摄影、蓝晒、新媒体互动、油画等创作形式。他们通过不同的创作媒介努力探索,尝试突破当前“国际艺术”规范化模式。在他们的作品中,中西传统与当代,历史与社会,群体与个体多种因素交织。这次展览希望以呈现留法青年艺术家的作品,来探索在全球化语境下艺术家作为个体与时代特征反映客体的碰撞与突破。

展览开幕式由总策展人、刘海粟美术馆副馆长靳文艺主持,刘海粟美术馆馆长朱刚致欢迎辞,法方策展人、巴黎当代艺术协会主席崔保仲,上海市长宁区副区长孟庆源分别致辞,中国文联副主席、中国美协副主席、上海美术学院院长冯远先生宣布展览开幕。

参加本次展览开幕式的领导和嘉宾有:中国文联副主席、中国美协副主席、上海美术学院院长冯远,上海市长宁区副区长孟庆源先生,上海市文化发展基金会理事长郦国义先生,上海市对外文化交流协会外联处处长张卫列先生,上海市长宁区文化局局长张永珍女士,上海市侨办文宣处调研员曹波先生,刘海粟美术馆馆长朱刚 ,上海油画雕塑院党支部书记鲍薇华,上海油画雕塑院院长肖谷,上海市文物保护研究中心党支部书记陈梁,上海书画院院长丁一鸣,安徽博物院副院长董松,上海当代艺术博物馆副馆长顾建军,刘海粟美术馆分馆馆长钟经纬,韩天衡美术馆馆长朱晓东。此外还有来自我馆艺委会的专家和艺术界的嘉宾以及来自社会各界的嘉宾。

展期从9月13日到9月26日,免费向公众开放。

开幕式:2017年9月13日 14:00

展期:2017年9月13日-9月26日

地点:上海市长宁区延安西路1609号

刘海粟美术馆

主办

刘海粟美术馆

巴黎当代艺术协会( VIA Paris )

上海市对外文化交流协会

支持单位

上海市长宁区文化局

中华艺术宫

安徽博物院

上海清渊堂

杰奎琳文化艺术

上海喜布文化传播有限公司

上海观缘文化传播有限公司

特别赞助

上海市文化基金会

特别鸣谢

法国驻上海总领事馆

法兰西学院

法兰西艺术院